AICの実践的プログラム

栽培のことだけでなく、農業界についても学べるのがAIC(アグリイノベーション大学校)の特徴です。在学中や卒業後に農の世界へ一歩踏み出せるよう、インプットとアウトプットを組み合わせた実践的な学びを提供しております。

農場実習

- アグリベーシックコース

プロ農家が教える栽培技術を畑で学び、

仲間と共に学びを分かち合う。

農場実習では、自らも農業経営を実践するプロの有機農家が講師となり、1年間の畑の流れを見ていきます。午前中の「講義」時間は、講師と共に畑の観察を行った後、時期と作物の生育状況に合わせた農作業の目的や方法を学びます。午後の「演習」時間(任意参加)では、習った農作業を身体で覚えていきます。技術講義で学んだ理論と、五感で捉えて考える実践が畑で繋がります。

AIC 農業学校の農場実習 説明動画

(チャプター:プログラム詳細①「農場実習」&(動画)実習の様子)

動画再生すると、農場実習についての説明から開始します。

農業学

- アグリベーシックコース

- オンラインコース

農に関する「原理原則」農業界を

理解するための言語を学ぶ

植物の仕組みや病害虫の 予防・対策、⼟作りなどの「農業技術」と農と社会の関わり合いや農業界の仕組み、卒業⽣の事例 を交えて学ぶ「農と社会」の両輪を学ぶことで農や農業界に関する解像度が上がります。

入学時、ほとんどの方が、どこで、どんな農業を⾏うかが決まっていません。そのため、卒業後にどんな農業人⽣を選んでも通⽤するチカラを身につけていただけるように内容設計をしています。

横スクロールしてご覧いただけます。

農業技術の講座

| 講義名 | 説明 |

|---|---|

| 栽培学① 導入 | 農業技術を体系的に理解する導入講座です。 気候・土壌・作物・人の営みの関係を原理から捉え、なぜその知識や技術が必要なのかを考える姿勢を養います。 単なるインプットでなく、持続的な農業を実践するための基盤を築きます。 |

| 植物生理学 | 光合成・呼吸・水分や養分の吸収など植物の生命活動を学びます。 作物がどのように成長し実を結ぶのかを原理から理解し、管理作業の必然性を見極める力を養います。 生理的背景を知ることで、実践の質を高める力を育みます。 |

| 土壌学基礎① | 土壌とはなにか、を考えるきっかけとして、様々な土壌の事例からどのような性質や機能をもっているかについて考えます。 健全な生育を支える土壌環境を整えるための基礎力を養う講義です。 |

| 土壌学基礎② | 土壌の構造や性質(物理性、化学性、生物性)について、体系的に学びます。 根の発達に必要な条件を原理原則から理解することで、健全な作物生育の基盤となる環境づくりを考えます。 理論を踏まえた圃場管理の判断力を養い、持続的な土づくりへとつなげます。 |

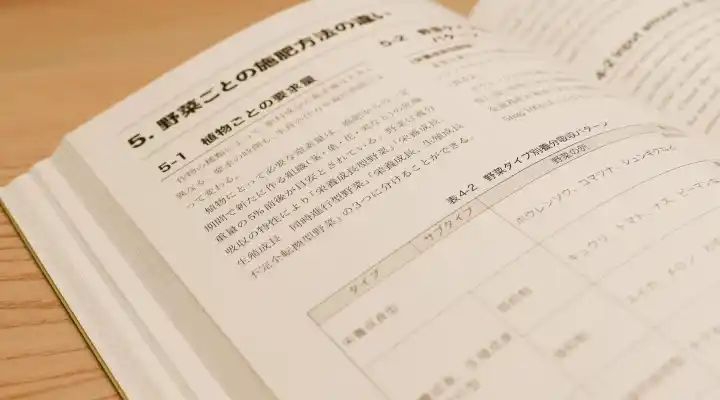

| 植物栄養学 | 植物が必要とする必須元素の役割を学び、欠乏や過剰により現れる症状を理解します。 栄養と生理の因果関係を原理から捉えることで、施肥や管理の根拠を明確にします。 体系的な理解を通じて適切な判断力を培い、実践に生かします。 |

| 肥料学 | 肥料の種類や特性、施用の基本を学びます。 施肥とは何か、有機肥料や化学肥料について理解し、作物や環境に応じた適正な施肥方法を考えます。 収量や品質を高めつつ環境と調和した持続的農業の実践に結び付けます。 |

| 作物保護学 | 病害虫や雑草など作物の生育を阻害する要因を学び、その防除の基本原理を理解します。 化学的・生物的・物理的手法を組み合わせるIPM(総合的防除)の考え方を学ぶことで、 環境に負荷をかけない持続的栽培を実践する力を養い、適切な判断を可能にします。 |

| ポスト ハーベスト学 | 収穫後に起こる農産物の変化や劣化の仕組みを学び、品質保持の原理を理解します。 呼吸や水分保持のメカニズムを踏まえ、鮮度保持・流通・保存の工夫へと応用します。 生理的背景を体系的に学ぶことで、収益性や消費者満足度を高める実践的な力を育みます。 |

| 栽培学② 農業資材、雑草、 ホルモン、 農薬学 | 収穫後に起こる農産物の変化や劣化の仕組みを学び、品質保持の原理を理解します。 呼吸や水分保持のメカニズムを踏まえ、鮮度保持・流通・保存の工夫へと応用します。 生理的背景を体系的に学ぶことで、収益性や消費者満足度を高める実践的な力を育みます。 |

| 栽培学③ 育土・緑肥 | 健全な土づくりの基礎となる緑肥について学びます。 緑肥作物の種類や効果を原理から理解し、土壌改良と有機物循環、病害虫予防の仕組みを把握します。 緑肥の利点や欠点から、持続的で環境調和型の農業を実践する考え方を培います。 |

| 土壌学応用 | 土壌学基礎の学びを土台に、土壌改良や土壌分析・施肥設計や土壌改良について学びます。 土壌分析結果から土壌の状態を把握し、どのようなアプローチが適切かを判断する力を養います。 また、堆肥の製造について理論的に学び、応用して実践する力を育みます。 |

| 栽培学④ 作付計画 | 作物の特性や生育周期を踏まえた作付計画の立て方を学びます。 輪作や労力配分の考え方を理解することで、効率性と持続性を兼ね備えた計画を設計できる力を養います。 適切な作付計画から、効果的・効率的に農場を運営する判断力を育みます。 |

横スクロールしてご覧いただけます。

農と社会の講座

| 講義名 | 説明 |

|---|---|

| 農業界の 歩き方 | 農業界の現状と将来の展望を俯瞰し、業界を取り巻く課題や可能性について学びます。 さらに、(株)マイファームが描く自産自消ができる社会像と、その実現に向けた取り組みを知ることで、農への関わり方の多様性を考える機会とします。 |

| 農業経営とは | 農業経営とはどのような営みでどのような要素で構成されているかを学びます。 土地や設備の管理、栽培技術、資金や人材の確保、販路開拓など、農業経営を支える多面的な構成要素を整理し、特徴や強み・リスクへの理解を深めます。 |

| 農地利用と 地域社会の 基礎知識 | 農業を始めるにあたり不可欠となる農地の貸借・売買について、その仕組みや留意点を学びます。 あわせて、円滑なコミュニケーションのために欠かせない地域社会における人・組織の行動原理や地域特有の制度・慣習などについて理解を深めます。 |

| 農産物流通の しくみ | 農産物が生産者から消費者に届くまでの流通の仕組みを学びます。 市場出荷、直接販売、契約販売などさまざまな販路の特徴と役割を理解し、農業経営における販売戦略の基礎知識を身につけます。 流通の全体像を把握することで、消費者としての農産物との関わり方や選択について考える視点を養います。 |

| 農産物の価値の 伝え方 | 販売戦略の基本としてマーケティングとブランディングの考え方を学び、農産物の魅力を効果的に伝える方法を学びます。 農産物を消費者に届けるために、単に生産するだけでなく、その価値を理解し適切に発信する方法やツールについて考えます。 |

| 農業経営の 収支構造 | 農業特有の収入・費用の構成や季節による収支の変化、自然災害などのリスク要因を学びます。 作物や経営形態による特徴を整理し、収支計画の立て方や経営判断の基礎を理解することで、持続可能な農業経営の考え方を身につけます。 |

| 卒業生と 農との関わり① | 卒業生が取り組む多様な農との関わり方の事例を紹介します。 作物や事業内容、経営規模、販路戦略など具体的な手法を学び、成功の要因や課題を分析することで、 農業における多様なビジネスモデルを理解し、自身の農との関わり方に活かす視点を養います。 |

| 農業を取り巻く ビジネスの 広がり | 農業と他分野を組み合わせたビジネス事例について学びます。 農業を取り巻くビジネスの構造や多様な可能性を理解し、異分野との連携による価値創造の考え方を学ぶことで、 農業経営や就農後の発展のヒントを探ります。 |

| 農と 社会・地域 | 地域(農村・都市)が抱える課題と、農業や農と関連する地域での取り組みを事例を通して学びます。 地域ごとの特性や課題への対応の違いを理解し、 農業が果たす役割や可能性を考えることで、地域と農の関わり方を多角的に捉える視点を養います。 |

| 農と 人との関わり | 農業を通じて人を活かす取り組みとして、福祉・健康支援、女性の活躍推進、教育や人材育成など多様な事例を学びます。 農を介した社会貢献の方法や可能性を理解し、農業が社会や人々の生活に与える影響を幅広く捉える視点を養います。 |

| 農業と テクノロジー | 現代農業における技術進歩とテクノロジー活用の意義を学びます。 農業現場におけるICTやセンサー、データ分析など最新技術の導入例を通じ、 技術を組み込む目的や考え方を理解し、効率化や付加価値向上に役立てる視点を養います。 |

| 農と 持続可能な社会 | 持続可能な社会の実現における農業の役割と責任について学びます。 環境保全、地域社会への貢献、持続可能な生産・消費の観点から農業の意義を理解し、 社会課題解決に向けて農業が果たすべき責任や可能性を考える視点を養います。 |

| 世界と 日本の農業 | 世界と日本の農業を比較し、取り巻く環境の違いや動向を学びます。 これらの比較を通じて、日本の農業が直面する課題や可能性を整理し、 今後の農業界の動向や持続可能な農業のあり方を考察する視点を養います。 |

| 卒業生と 農との関わり② | 卒業生が取り組む多様な農との関わり方の事例を紹介します。 作物や事業内容、経営規模、販路戦略など具体的な手法を学び、成功の要因や課題を分析することで、 農業における多様なビジネスモデルを理解し、自身の農との関わり方に活かす視点を養います。 |

| 農との関わりの デザイン | これまでの講義内容を振り返り、ワークを通じて自身の農業や農との関わり方を整理します。 学んだ知識や事例を基に、今後の就農や農への関わり方、目標設定や具体的なアクションを考える実践的な機会とします。 |

アグリラボ

- アグリベーシックコース

- オンラインコース

実践型プログラム

「アグリラボ」が拓く、農の世界

アグリラボとは、農に関してグループもしくは個人で行う探究活動です。

農に関する所定のテーマの中から一つを選び、課題や目標設定をし、自主的に進めていただくプログラムです。自ら考え深掘りすることで、農に対する理解を深め、解像度を高める、AICの新しい取り組みです。

例えば、販売までのプロセスを一つ一つ掘り下げると、考えるべきことが多々あります。これらをクリアにする過程で、農業界や消費者のリアルが見えてきます。

成功や失敗を積み重ねる時間は、卒業後に自分らしい挑戦を素早く形にし、壁を乗り越えていく力へと繋がります。

AIC 農業学校のプログラム アグリラボ 説明動画

(チャプター:プログラム詳細③「アグリラボ」)

動画再生すると、アグリラボについての説明から開始します。

オープンデイ

- アグリベーシックコース

- オンラインコース

土づくりから

季節ごとの野菜の育てかたまで

実習以外の日も、畑に来られる日を設けています。該当の日は、農場長やスタッフと共に、農場での通常作業に参加いただけます。管理作業や収穫だけでなく、袋詰めや出荷作業も体験でき、より学びが深まります。オープンデイとは、実習以外で農場に入れる日をオープンデイと呼びます。農場専属のスタッフと一緒に作業に参加でき、出荷調整や出荷への同行など、農家としての農作業を体験することができます。オープンデイを活用することが実習の復習にも繋がるため、農への学びがより深まります。卒業後も参加可能です。

援農実習

- アグリベーシックコース

- オンラインコース

AIC卒業生農家を訪問

農作業の支援(=援農)を行う中で、援農に求められる心構えを学びます。援農実習とは、農繁期の農家を訪問し、様々な営農スタイルや栽培方法に触れながら、実習農場以外の現場で農作業を実施します。

販売実習

- アグリベーシックコース

- オンラインコース

収穫から販売まで。

農の魅力を伝えるマルシェ実習

農場で採れた野菜を収穫、袋詰め、マルシェで販売する一連の行程を実習形式で学びます。実際にマルシェで販売することでお客様との対話を通じて、商品の魅力や生産者の想いを直接伝える貴重な機会です。農と人をつなぐ楽しさを発見し、売る喜びを実感できます。

AICオープンカレッジ

- 農にまつわるテーマをさらに深く学べる講座群

アグリベーシックコース・オンラインコースでの学びに、さらに興味や関心のあるテーマを重ねて深めたい方に向けた講座です。年度や社会の動きに応じたテーマを取り上げます。受講は在学中でも卒業後でも可能で、講座ごとに申し込みいただけます。

畑と生き物講座

~農生態系へのいざない~

不耕起栽培や自然農と呼ばれる、自然の力を活かした栽培に関心がある方向けの講座です。畑の中や周りにいるたくさんの生き物と作物の関わり合いを畑の観察と座学を通して学びます。

ライスイノベーション

自身の稲作の栽培スタイルを見出すために、稲の仕組みや栽培の流れ、有機/慣行栽培のアプローチ、規模感ごとの営農スタイルなどを学びます。

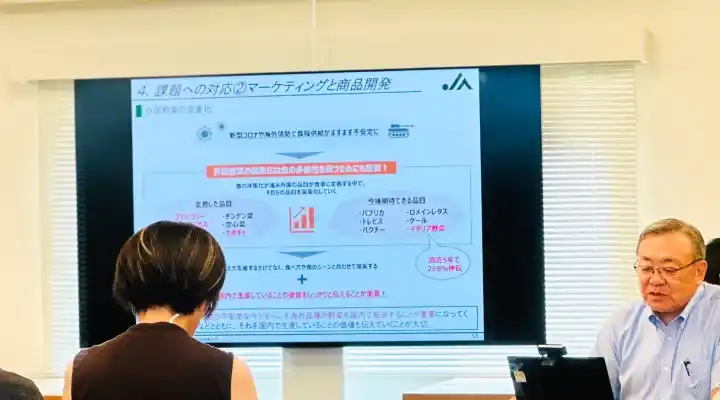

食・農・地域と協同組合

本講座では、都市で暮らし働く中ではなかなか実態に触れられない農業協同組合について、その成り立ちや仕組み、実態を学びます。就農したり、地域で暮らすときにどう農協と関わったらよいかのヒントを、オンライン講義と先進的なJAの現地見学でお伝えします。食と暮らしを支え、農業とも密接に関わる生活協同組合についても取り扱うので、食・農・地域と協同組合の関わりを立体的に理解して、自身の農との関わり方に活かすことができます。

就農準備プログラム

- オンライン受講 + 農家研修

独立就農を

目指す人のための専門講座

作付けや就農計画、事業計画の立て方、農家研修などを通じ、就農に必要なステップを進めていく講座です。現役プロ農家と事務局が伴走し、就農までの道のりをバックアップします

農業での独立を本格的に目指すと決めた方には、アグリベーシックコースと就農準備プログラムのセット受講がおすすめです。栽培の基礎と営農に必要な知識・計画づくりを並行して学ぶことで、就農への道筋がより現実的に見えてきます。営農の形は十人十色です。ご自身が大事にしたいことを見据えながら経営スタイルを作り上げましょう!

本プログラムは、以下のいずれかに該当する方を対象としています。

・アグリベーシックコースを受講中の方

・AIC 農学部基礎課程を卒業した方